Inhalt

El Taubinio erzählt autobiographisch davon, wie die vierjährige Cece sich nach ihrer plötzlichen Ertaubung (wohl durch eine Meningitis) in ihrer neuen Hörwelt zurechtfinden muss. (Und Bell veranschaulicht zu Beginn der graphic novel in einer mehr als 20-seitigen Bilderstrecke geradezu genialisch die existenziell erschütternden Folgen der kindlichen Ertaubung.) Angesiedelt ist die Geschichte in den späten 1970er Jahren; zu dieser Zeit sind Hörgeräte noch unästhetische, klobige Instrumente, deren Verstärkereinheit als große Box um den Hals gehängt wird und die halt trotzdem nur annähernd den Hörverlust ausgleichen können. Dementsprechend hasst Cece ihre Hörgeräte zuerst: Nicht nur, weil die sie eher unangenehm verstärkte Geräusche produzieren, sondern auch, weil sie sich mit der Box und den Kabeln im Ohr stigmatisiert und ausgegrenzt fühlt.

Doch sie hat Glück: Sie kommt in eine Vorschulklasse mit anderen schwerhörigen Kindern, mit denen sie sich in einer Schicksalsgemeinschaft verbunden fühlt. Hier lernt sie, sich mit ihren Ohren an die lautsprachige Welt anzupassen. Sie trainiert in Kombination von Lippenlesen und Hörgerät ihre Fähigkeiten, aus den akustischen Fetzen und dem nur unvollständig entzifferbaren Mundbild der Mitmenschen so gut zu verstehen, wie es nur geht. (Man merkt: gebärdensprachlicher Unterricht für schwerhörige und gehörlose Kinder ist in den USA der 1970er Jahre noch die absolute Ausnahme).

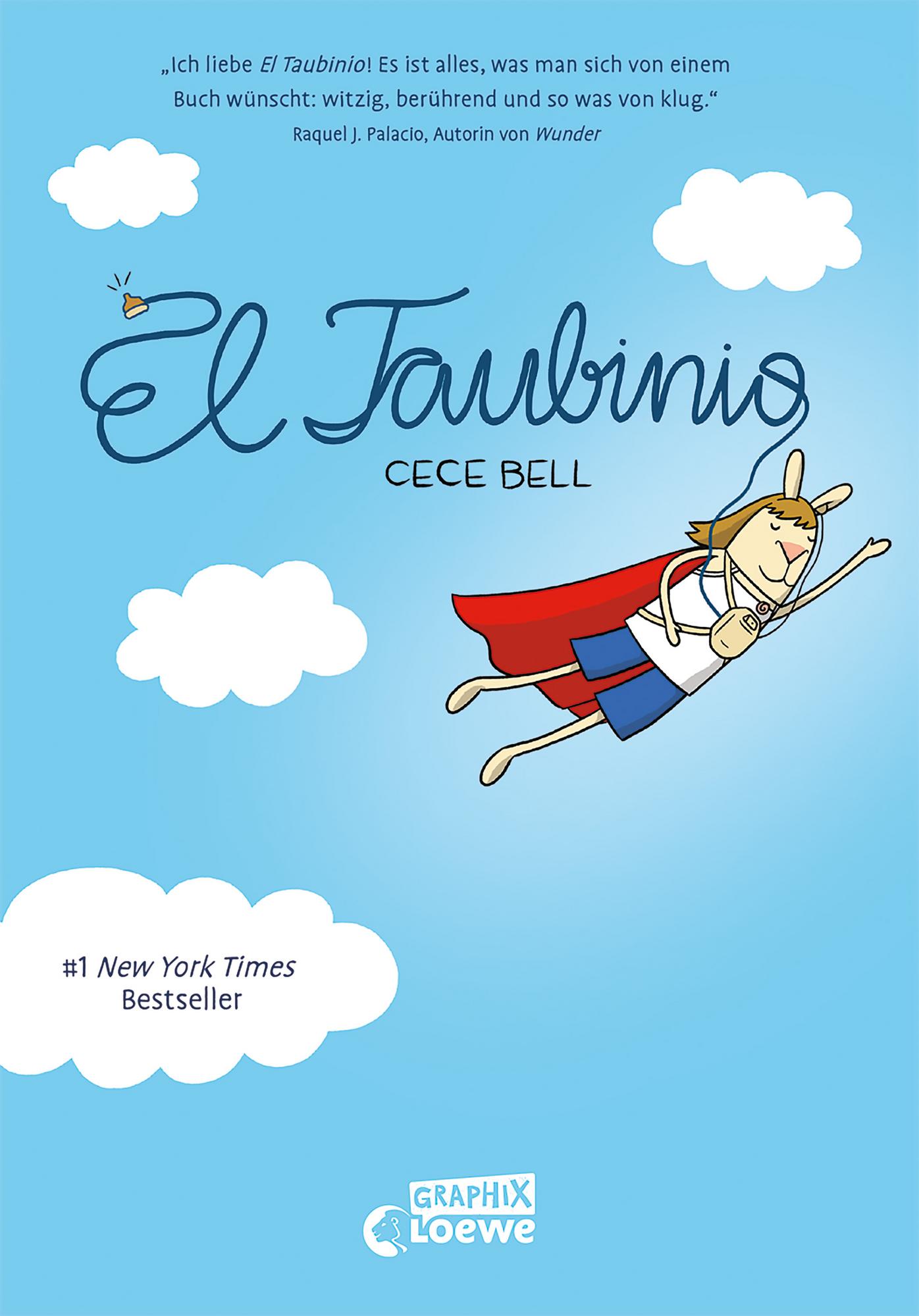

Aus der vertrauten Lebensumgebung wird Cece mit Beginn der Grundschulzeit rausgerissen, denn in ihrer Umgebung gibt es nur Regelschulen. Und so marschiert das junge Mädchen eher unmutig mit brauner Box vor der Brust und Kabeln im Ohr in ihre neue Grundschulklasse. Doch auch hier wendet sich ihr Schicksal zum Guten: Sie findet neue Freunde und entdeckt ihre „Superkraft“: Sie kann die Lehrer*innen im Lehrerzimmer belauschen und hört es lange vor den anderen, wenn die Klassenlehrerin zurückkommt. Denn zum neuen Schuljahr hat Cece ein Funkmikrofon bekommen, das sie ihren Lehrer*innen umhängt, um sie besser zu verstehen. Und da die meisten Lehrer*innen in der Pause vergessen, dass sie noch das Mikrofon tragen… kann Cece etwas, was ihre Mitschüler*innen nicht können: Heimlich mithören, was die Lehrkräfte sich so erzählen, und schon im Voraus wissen, wann die Klassenlehrerin wieder auf das Klassenzimmer zusteuert. Kein Wunder, dass sie zum neuen Klassenliebling wird und sich in einem Akt der stolzen Selbstermächtigung „El Taubinio“, „El Deafo“ tauft. Schließlich ist sie eine fast taube Superheldin.

Dass Cece nach und nach zu sich selbst findet und ihre akustischen Besonderheiten bzw. Einschränkungen akzeptiert, zeigt sich auch in ihrem Umgang mit Freund*innen. Von den ersten Grundschulfreundinnen Laura und Ginny wendet sie sich letztendlich auch aus Selbstschutz ab, denn Laura ist unfähig, sie als selbstbestimmte, unabhängige Freundin zu akzeptieren, und Ginny reicht Cece wie ein Maskottchen als „taube Freundin“ herum, um ihren eigenen sozialen Status aufzuwerten. Wahre Freunde findet sie schließlich nach einigen Irrungen und Wirrungen in Martha und in ihrem Schwarm Mike.

Kritik

Eine Kindheit mit schlechten Ohren: Das hat Potenzial für eine eher bedrückende Geschichte; bei Bell ist es aber eine turbulente Abenteuerreise, die den üblichen Problemen, die Kinder so für sich und miteinander haben, auch neue Perspektiven abringt. Der Band ist – auch dank der wunderbaren Übersetzung durch Harriet Fricke – so mitreißend, dass man sich trotz 250-seitigem Umfang schnell in die Lektüre vertieft hat und überhaupt nicht merkt, wie viel Bild und Text man gerade verschlingt.

El Taubinio lässt sich als Kindheitserzählung rezipieren, in der ein Kind nach und nach lernt, mit den ihm eigenen Besonderheiten umzugehen, ein positives Selbstbild aufzubauen – und darüber einen Freundeskreis bildet, auf den es sich verlassen kann. Zugleich ist diese graphic novel aber ein in seiner Subtilität höchst intelligenter Diskurs darüber, was es heißt, in einer audistischen Gesellschaft aufzuwachsen. Durchgehend im Blocktext begleitet von der Erzählung Ceces, die als rückblickende autodiegetische Narratorin ihrer eigenen Lebensgeschichte fungiert, erfahren wir teils explizit, teils gleichsam nebenbei von den Kompensations- und damit auch Überlebensstrategien, die Cece eine soziale Teilhabe überhaupt erst ermöglichen: Die Hörgeräte samt Mikrofon, das Lippenlesen, vor allem aber die detektivische Fähigkeit, sich aus Verständnisfragmenten zusammenhängende Bedeutungsinhalte zusammenzuflicken. Zudem unternimmt sie im Laufe der Geschichte geradezu systematisch einen Rundgang durch verschiedene Gesprächssituationen und ihre möglichen Komplikationen: Im Klassenraum und auf den Zuschauerrängen beim Schulsport; am elterlichen Esstisch und vor dem Fernseher mit den Geschwistern; beim sleep-in mit anderen Freundinnen, die vor dem Schlafengehen bei ausgeschaltetem Licht aufgeregt miteinander plappern; in potenziell romantischen Gesprächssituationen zwischen Cece und ihrem heimlichen Schwarm Mike. Und so weiter.

All dies findet aber ausschließlich im Rahmen einer audistischen Mehrheitsgesellschaft statt. Deaf Culture inkl. das Erlernen der Gebärdensprache wird in El Taubinio zwar thematisiert, aber – autobiographisch und zeithistorisch folgerichtig – von der jungen Protagonistin abgelehnt. Denn der Gehörlosenkultur haftet in den späten 1970er und frühen 1980er Jahren in der Mehrheitsgesellschaft noch ein Stigma an, und die junge Cece fühlt sich durch ihre „phonic ears“ ohnehin schon gebrandmarkt. Nur in einer Szene wird diese Ablehnung partiell durchbrochen, in der die Mutter fast verzweifelt versucht, die Tochter dazu zu überreden, weiterhin am Gebärdensprachkurs teilzunehmen. Mutter und Tochter sitzen dabei in einem Restaurant, in dem Cece ein Paar beobachtet, das sich wie selbstverständlich in Gebärdensprache streitet:

„So was geht?!“, liest es sich in Gedankenblasen, „Das hätte ich irgendwann auch gekonnt, wenn ich den Kurs mitgemacht hätte… […] … aber dann hätten mich die Leute so angeglotzt, wie ich die Beiden. Oder? […] Warum frage ich mich immer, was Andere denken?“ (S. 120/1)“

Bemerkenswert ist, dass El Taubinio den Diskurs um Hören und Nicht- bzw. Schlecht-Hören nicht nur thematisiert, sondern auch mit comicalen Ausdrucksstrategien hierfür experimentiert. So beginnt die graphic novel auf der ersten Seite mit quirlig gezeichneten Panels, die vom erfüllten Kinderalltag der Protagonistin zeugen, garniert mit detaillierten Bildhintergründen, lautmalerischer Typographie und Bewegungslinien. Schon auf der zweiten Seite erkrankt Cece und wird ins Krankenhaus eingeliefert. Nicht nur ist die Krankenhausumgebung steril und in ausgebleichten Farben mit monotonen Hintergründen und Wänden dargestellt, auch die Sprechblasen verblassen nach und nach, während Ceces Erzählstimme im Blocktext konstant vom Fortgang der Ereignisse berichtet. Über mehrere Seiten hinweg folgen wir der vierjährigen Cece durch ihre plötzlich still gewordene Welt, was ihr selbst zuerst aber gar nicht auffällt. Erst, als sie eines Tages verzweifelt ihre scheinbar verschwundene Mutter sucht, obwohl diese sich hinter ihrem Rücken lauthals bemerkbar macht, ahnt die Familie vom gesundheitlichen Schicksal des Familiennesthäkchens. Die nun folgende Versorgung mit einem Hörgerät macht die Situation anfänglich nur minimal besser. Ceces Welt ist zwar nicht mehr still, nun sind aber gewissermaßen die Sprechblasen ihrer Welt angefüllt mit zwar lautmalerischen, aber sinnlos erscheinenden phonetischen Fetzen, die Cece nur langsam und mit viel Training zu sinnhaften sprachlichen Äußerungen zusammensetzen kann.

Eigentlich eignet sich der Film in seiner Audiovisualität besser für die (direkte) Darstellung von Schwerhörigkeit und Gehörlosigkeit; Bell gelingt es aber, gerade die Sequentialität stehender Bilder zu nutzen, um den typischen Glasglockeneffekt von Ertaubung darzustellen, denn diese fühlt sich an, als stehe man unter einer Glasglocke, durch die zwar die Welt sichtbar ist, von der man sich aber mangels Höreindrücken trotzdem abgeschnitten fühlt. Auch den ungestalten Lärm, den Hörgeräte ihren Nutzenden gar nicht mal so selten vermitteln, drückt Bell lautmalerisch und darüber, dass diese Lautmalereien teils das gesamte Panel ausfüllen, aus.

Fazit

Die humorvolle, charmante Kindheitsgeschichte El Taubinio sei allen Liebhaber*innen des graphischen Erzählens empfohlen. Und so ganz nebenbei bekommt man damit einen nahezu perfekten Eindruck davon, was es eigentlich heißt, schwerhörig zu sein (und nicht taub, wie der Titel leicht irreführend nahelegt – was u.a. daran liegt, dass „deaf“ im US-amerikanischen Diskurs auch höhergradige Schwerhörigkeit mit einschließt).

Diese Rezension ist im Rahmen einer Kooperation zwischen der AJuM (Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und -medien der GEW) und KinderundJugendmedien.de entstanden. Die vorliegende Rezension ist eine erweiterte Fassung der AJuM-Rezension des Verfassers.

- Name: Cece, Bell

- Name: Harriet, Fricke

- Name: Cece, Bell