Inhalt

Die Handlung von Die Farbe der Erinnerung entfaltet sich in achronologischer Weise und spiegelt in dieser zeitlichen (Un-)Ordnung die prägende assoziative Verflechtung von Vergangenheit und Gegenwart im Leben von Emmie Arbel wider. So beginnt die Graphic Novel 1977 in medias res, als die in Israel lebende Emmie nachts ihre Psychotherapeutin Hannah aufgrund einer Panikattacke aufsucht. Der Auslöser ist eine plötzliche schmerzhafte Erinnerung, die uns als Leserinnen und Leser ins KZ Ravensbrück im Jahr 1944 zur Zeit des Nationalsozialismus zurückführt. Emmie wurde als 1937 in Den Haag geborenes jüdisches Kind nach dem Überfall der deutschen Wehrmacht auf die Niederlande 1940 unter anderem dorthin deportiert. Auf diesen in völlige Dunkelheit gehüllten Rückblick folgt ein großer Zeitsprung ins Jahr 2019, als in der Gedenkstätte Ravensbrück die mittlerweile als Zeitzeugin aktive Emmie die Comic-Künstlerin Barbara Yelin trifft. Ihre Gespräche über Emmies Vergangenheit strukturieren den weiteren Verlauf der Geschichte.

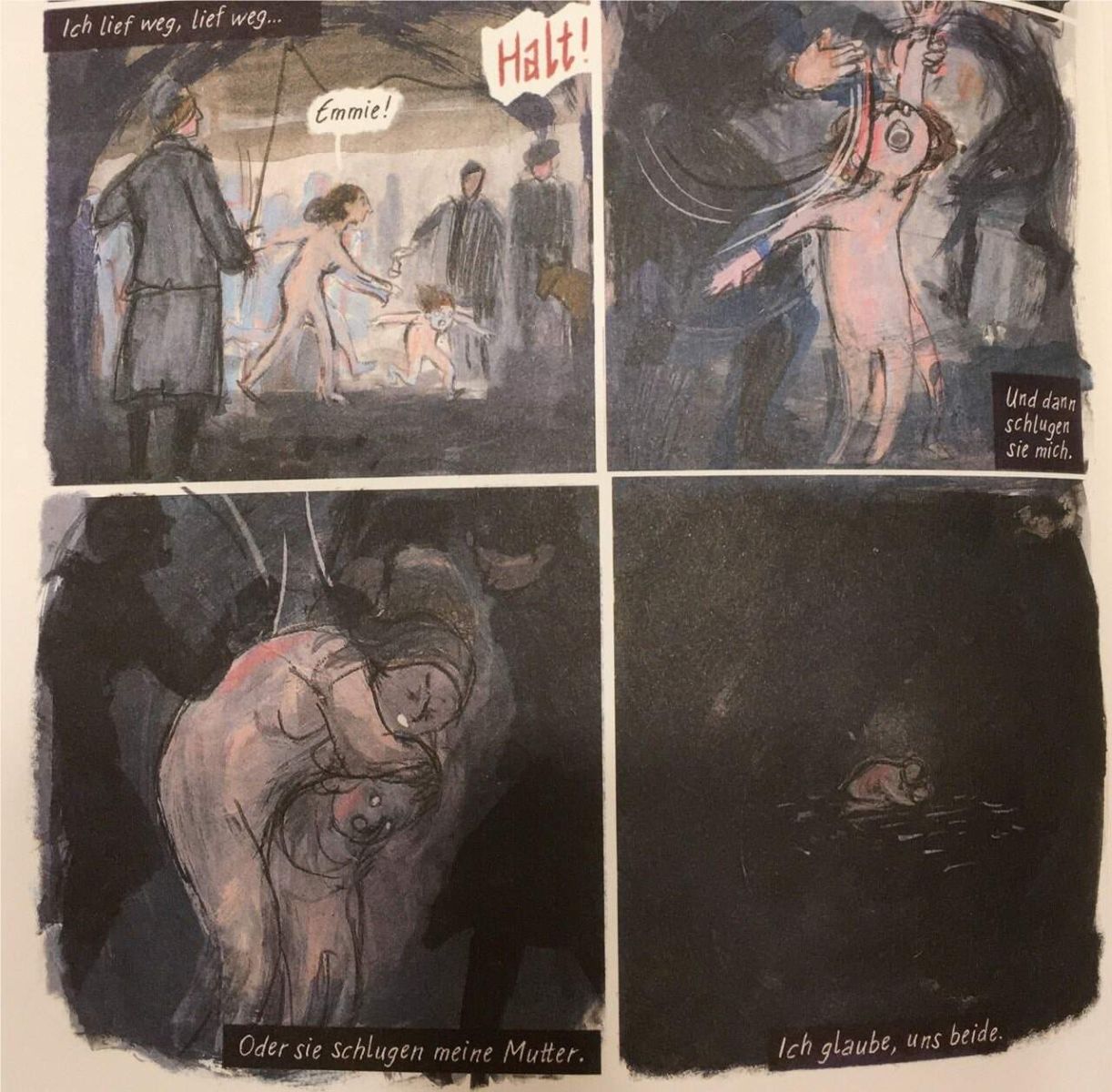

In den folgenden Rückblicken dominiert weiterhin die Farbe Schwarz mit ihrer verbergenden Wirkung, doch das von Erniedrigung, Gewalt und Tod geprägte Leiden von Emmie und den anderen Häftlingen in den Konzentrationslagern Westerbork, Ravensbrück und Bergen-Belsen wird schemenhaft durch verwaschene Farben und vage Konturen erkennbar (vgl. Abb. 1).

Abb. 1: Yelin: Emmie Arbel. Die Farbe der Erinnerung. Berlin: Reprodukt 2023, S. 28.

Abb. 1: Yelin: Emmie Arbel. Die Farbe der Erinnerung. Berlin: Reprodukt 2023, S. 28.

Wir erfahren zudem, dass Emmie sowohl zwei Großeltern als auch ihren Vater in den Lagern verlor, ihre Mutter 1945 eine Woche nach der Befreiung vom KZ Bergen-Belsen an den Folgen der unmenschlichen Haftbedingungen starb und nur die zu diesem Zeitpunkt achtjährige Emmie sowie ihre beiden Brüder Rudi Ben Yakov und Menachem Kallus überlebten. Emmie und ihr Bruder Rudi werden anschließend als Überlebende der Shoah von einer jüdischen Pflegefamilie adoptiert. Sie leben in einem Haus in Bilthoven (Niederlande), wo Emmie im Verlauf eines ganzen Jahres mehrfach von dem Familienoberhaupt Leo vergewaltigt wird. Er nutzt den Umstand aus, dass sie aufgrund einer Tuberkulose-Erkrankung die meiste Zeit ans Bett gefesselt ist, bis sie endlich eine Montessori-Schule besuchen kann.

Nach dem ersten von Israel gewonnenen arabisch-israelischen Krieg 1949 migriert die Familie nach Israel in ein entstehendes Kibbuz, da ihnen das Land in Erzählungen als idyllischer Ort beschrieben worden ist, der eine sichere Heimat für Jüdinnen und Juden biete. Emmie nimmt das Leben in Israel jedoch als widersprüchlich wahr. Neben der Sicherheit und Gemeinschaft hadert sie mit den fehlenden Freiheiten in der Schule, dem starken Selbstbewusstsein der Israeliten nach dem gewonnenen Krieg und dem verpflichtenden Wehrdienst in der israelischen Armee. Auf Ehe und die Geburt von drei Kindern folgen Scheidung und der Tod der Tochter Tammi durch Krebs. Doch Emmie schlägt sich durch und beginnt nach all diesen Erfahrungen eine Therapie. Sie stellt sich bewusst ihren unterdrückten Erinnerungen und findet nach langer Zeit die Kraft, nicht nur ihrer Psychotherapeutin Hannah von den vielen traumatisierenden Ereignissen ihrer Vergangenheit zu erzählen, sondern auch Schülerinnen und Schülern an deutschen Schulen und Erwachsenen in der Gedenkstätte Ravensbrück. Durch ihre bis heute anhaltende Arbeit als Zeitzeugin können verschiedene erinnerungskulturelle Projekte verwirklicht werden – zuletzt die Graphic Novel Emmie Arbel. Die Farbe der Erinnerung.

Kritik

Die Comic-Künstlerin Barbara Yelin übersetzt Emmies Erzählen und Erinnern, die vielseitigen Zusammenhänge von Vergangenheit und Gegenwart in emotionale Farbkontraste. Diese mediale Besonderheit ist inspiriert durch Emmies Antwort auf die titelgebende Frage "Welche Farbe hat die Erinnerung?" Worauf sie erwidert: "Schwarz" (S. 142). Mehrfach verdrängen die dunklen, kalten Farben der Vergangenheit die hellen, warmen der Gegenwart. Bspw. erscheinen in einer Sequenz, in welcher Emmie und die Zeichnerin über das Gedenkstättengelände Ravensbrück gehen, vor einem leuchtenden, mehrheitlich grünen Hintergrund zunächst drei Blocktexte mit dem Inhalt: "Ich habe mein Leben gestaltet, wie ich es will. Mein Leben ist gut. Ich habe alles". Im letzten Panel der Sequenz ergänzt jedoch ein abschließender Blocktext: "Aber ich vergesse nicht", während eine weite bedrohliche Fläche schwarzen Schotters gezeigt wird, der dort nach der Demontierung der Wohnbaracken der KZ-Häftlinge durch die Rote Armee aufgeschüttet wurde (vgl. Abb. 2).

Abb. 2: Yelin: Emmie Arbel. Die Farbe der Erinnerung. Berlin: Reprodukt 2023, S. 15–17.

Abb. 2: Yelin: Emmie Arbel. Die Farbe der Erinnerung. Berlin: Reprodukt 2023, S. 15–17.

Viele der traurigen Erinnerungsgespräche enden mit Bildern dunkler Nächte (S. 99) und überdies umschleicht Emmies Haus in der Gegenwart beständig eine schwarze Katze (bspw. S. 39, 145, 153). Diese warnt jedoch nicht in ihrer traditionellen Symbolik vor einem kommenden Unglück, sondern hat einen konkreten biographischen Hintergrund, der mit nicht enden wollender Angst und Schutzlosigkeit verbunden ist. Als Emmie während ihrer Zeit bei der jüdischen Pflegefamilie durch ihre Tuberkulose-Krankheit in einem draußen stehenden Bett liegen muss, springt plötzlich eine schwarze Katze auf die Bettdecke. Emmie fürchtet sich, doch kann sich aufgrund ihrer Erkrankung nicht wehren. Sie fühlt sich bedroht, hilflos und allein gelassen (S. 137). Dieses Gefühl begleitet sie seit der Shoah, über den sexuellen Missbrauch durch ihren Adoptivvater Leo hinweg, bis in die Gegenwart. Die durch unaufdringliche Bildmetaphorik hergestellte Text-Bild-Korrespondenz erzählt daher in "traum- und albtraumähnlich flüchtig getuschten Panels von der ständigen Gegenwart der Vergangenheit […]" (Hörnlein/Scholter/Raschendorfer 2023).

Die Graphic Novel setzt die dunklen Farben der Vergangenheit auf sensible Weise mit den psychischen Folgen von Emmies Trauma in Verbindung, dessen Spuren sich auch noch Jahrzehnte später in ihrem Alltag finden lassen. Beim Richten ihrer Frisur erinnert sie sich z. B. daran, wie ihr in Ravensbrück der Kopf kahlgeschoren wurde (S. 29). Während sie isst, kommt ihr häufig der Gedanke, dass ihre Mutter vielleicht überlebt hätte, hätte sie im KZ nicht ihr ganzes Essen ihren Kindern gegeben (S. 39). Der Historiker und pädagogische Leiter der Gedenkstätte Ravensbrück, Matthias Heyl, konstatiert passend dazu, dass die Zeichnerin Yelin es nicht nur erreicht hat, "die Bilder, die Emmie als Erinnerungen hat, zu Papier zu bringen, sondern auch der Art, wie diese Bilder immer wieder in Emmies Alltag 'eindringen', Ausdruck zu verleihen. Mit diesen 'Flashbacks', die aus der psychologischen und psychoanalytischen Traumaforschung bekannt sind, weiß Yelin gleichzeitig so präzise, wie einfühlsam umzugehen, ohne damit Emmie Arbel gleichsam zu einem 'Fall' traumatologischer Beobachtung zu machen" (Heyl 2025, S. 135). Die Graphic Novel geht sogar noch darüber hinaus der transgenerationalen Weitergabe und Erneuerung von Traumata nach. Emmies in Israel aufgewachsene Tochter Tammi entwickelt bereits im Alter von sieben Jahren eine krankhafte Angst vor dem Tod, die von einer Psychologin behandelt werden muss (S. 92). Dann am 26. November 1987 überlebt sie als Soldatin der israelischen Armee nur knapp einen Anschlag der Terrororganisation Volksfront für die Befreiung Palästina-Generalkommando (S. 94, 98 f.). Der Anschlag deutet auf die im selben Jahr beginnende Erste Intifada voraus – eine weitere Eskalation in der Gewaltgeschichte des Israel-Palästina-Konflikts. Als Emmie schließlich von Tammis frühen Tod durch Krebs erzählt, kehren auch die dunklen Farben der Erinnerung als Zeichen ihrer Retraumatisierung durch diesen familiären Trauerfall zurück (S. 96-99).

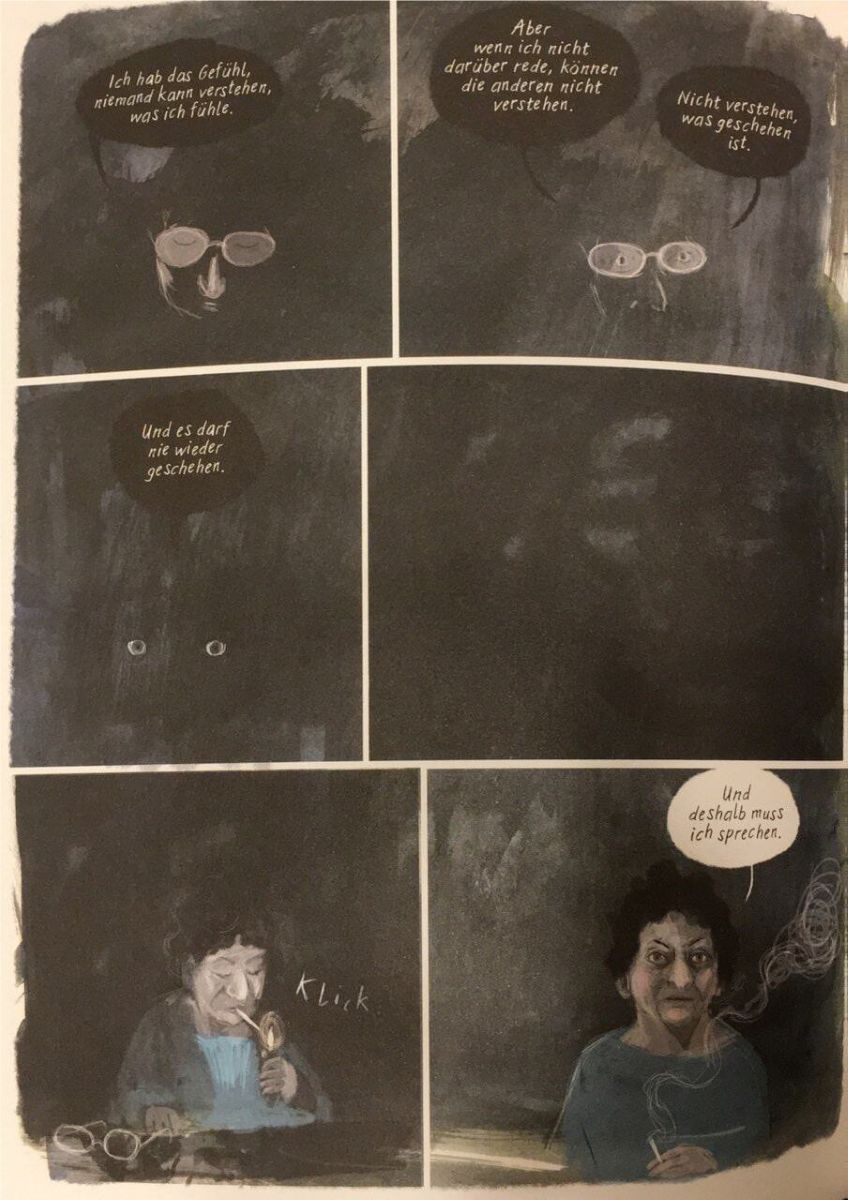

Neben diesen Spuren des Traumas reflektiert die Graphic Novel mithilfe der Hell-Dunkel-Kontraste auch die Schwierigkeiten des Erinnerns und die Gefahren des Vergessens. In einer zentralen Sequenz offenbart Emmie, dass es ihr äußerst schwerfällt, von ihren Erinnerungen zu sprechen, weil sie damit ein Gefühl der Erniedrigung verbindet, und sie denkt, dass niemand ihre Gefühle versteht. Parallel zu ihren Worten versinkt ihr Gesicht von Panel zu Panel in vollständiger Dunkelheit. Erst als sie sagt, dass aber nur durch das Erzählen andere verstehen können, was geschehen ist, und dass es nie wieder geschehen darf, leuchtet mit dem Anzünden einer Zigarette ihr Gesicht aus der Finsternis heraus auf. Emmie kommt unbeirrt zu dem Schluss: "Und deshalb muss ich sprechen" (vgl. Abb. 3).

Abb. 3: Yelin: Emmie Arbel. Die Farbe der Erinnerung. Berlin: Reprodukt 2023, S. 144.

Abb. 3: Yelin: Emmie Arbel. Die Farbe der Erinnerung. Berlin: Reprodukt 2023, S. 144.

Diese und viele weitere Bild-Sequenzen verdeutlichen das geschichtsdidaktische Potenzial von historischen Graphic Novels, deren mediale Charakteristika vielseitige Lernmöglichkeiten für den Geschichtsunterricht bieten (siehe zum Überblick Gunderman 2007; Mounajed 2008). Neben einflussreichen Graphic Novels wie Maus. Die Geschichte eines Überlebenden (1986) von Art Spiegelman oder Das Erbe (2013) von Rutu Modan setzt Emmie Arbel. Die Farbe der Erinnerung einen weiteren individuellen Impuls, um NS-Geschichte in Comicform aufzuarbeiten (siehe zum Überblick Keplinger et al. 2025). Statt einer trockenen Vermittlung von historischen Zahlen, Daten und Fakten machen Yelins Arrangement und visuelle Ausgestaltung von Emmies Erzählungen ihre Lebens- und Gewaltgeschichte besonders für Jugendliche leichter zugänglich und emotional nachvollziehbar. Die Graphic Novel verbreitet hierdurch "weitaus mehr als historisch verbürgtes Wissen", indem sie die behandelten Themen "um die Erfahrungsdimension der Sinnlichkeit und Emotionalität [vertieft] und […] damit einen Beitrag zur Ästhetik des Geschichtsbewusstseins und zur Rhetorik des historischen Erzählens [liefert]" (Pandel 1994, S. 23).

Durch Yelins literarästhetische Gestaltung der Graphic Novel bekommen Kinder und Jugendliche daher nicht nur einen Einblick in die Vergangenheit, sondern verstehen zugleich, was das Erleben und Erzählen einer solchen Geschichte für die Gegenwart bedeutet. Emmie wird dabei zu einem Mut machenden Vorbild. Indem sie selbstermächtigend ihr Schweigen bricht, befreit sie sich aus ihrer Opferrolle und trägt zugleich die Erinnerung an die unmenschlichen Verbrechen der Shoah weiter. Für Die Farbe der Erinnerung hat sie sich überdies erstmals dafür entschieden, auch ihre mehrfache Vergewaltigung durch ihren Pflegevater Leo nicht unerwähnt zu lassen (S. 62). Dass sie sich nicht von ihren finsteren Erinnerungen einschüchtern lässt, zeigt sich auch metaphorisch in einem der letzten Panels, in dem ihre Tochter Orli sie ruft und Emmie daraufhin auf ihren Balkon hinaustritt. Dort ist sie umgeben von einem befreienden Tageslicht und antwortet: "Ich komm raus" (vgl. Abb. 4).

Abb. 4: Yelin: Emmie Arbel. Die Farbe der Erinnerung. Berlin: Reprodukt 2023. S. 158.

Abb. 4: Yelin: Emmie Arbel. Die Farbe der Erinnerung. Berlin: Reprodukt 2023. S. 158.

Auf ihrem Lebensweg verwirklichte Emmie somit das Motto, welches ihr Bruder Rudi auf einer zweigesichtigen Januskopf-Skulptur im KZ Ravensbrück hinterließ: "Wir haben nicht überlebt, um Opfer zu bleiben". Als zentrales Bildmotiv der Graphic Novel steht der Januskopf symbolisch für Enden und Anfänge, für Tod und Leben, für Vergangenheit und Zukunft. Emmies Geschichte macht deutlich, dass Überlebende der Shoah viele Gesichter haben, dass ihre Leben gerade nicht nur mit der schwarzen Farbe der Erinnerung gezeichnet sind, sondern in vielfältigen Farben erstrahlen.

Fazit

Mit Emmie Arbel. Die Farbe der Erinnerung ist der Comic-Künstlerin Barbara Yelin eine bedeutsame Graphic Novel gelungen, die durch ihre empathische Bildsprache und vielseitige Erzählstruktur einen persönlichen wie exemplarischen Zugang zur komplexen Gewaltgeschichte der Shoah eröffnet und zugleich die Herausforderungen des Erinnerns reflektiert. Insbesondere in der Zeit nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 – dem größten Massenmord an Jüdinnen und Juden seit dem Holocaust – bewahrt diese grafische Erzählung dessen schwindendes kommunikatives Gedächtnis gegen das Vergessen und den weltweit grassierenden Antisemitismus. Das didaktische Potenzial der Graphic Novel wird durch einen ausführlichen Anhang vertieft. Darin enthalten sind kontextualisierende Nachworte der Zeichnerin und Herausgeber sowie eine Zeittafel samt einer Karte, welche die Deportations-, Flucht- und Immigrationsrouten von Emmie Arbel und ihrer Familie veranschaulicht. Zu beachten ist jedoch die von der Bundeszentrale für politische Bildung ausgesprochene Alters- und Triggerwarnung: Die Graphic Novel sollte aufgrund der Darstellung von Gewalt und der Thematisierung von Tod und sexuellem Missbrauch erst ab einem Alter von ca. 14 Jahren gelesen werden.

Literatur

Gunderman, Christine: Jenseits von Asterix. Comics im Geschichtsunterricht. Schwalbach: Wochenschau-Verlag, 2007 (Methoden historischen Lernens).

Heyl, Matthias: Vermischte Schriften. Erziehung nach/über Auschwitz. Bildung in Ravensbrück. Berlin: Metropol, 2025.

Hörnlein, Katrin/Scholter, Judith/Raschendorfer, Josefa: Die passen untern Baum. Berührende Bilder, bewegende Worte. Neun Empfehlungen fürs Fest – vom Bilderbuch bis zur Graphic Novel. In: Die Zeit Nr. 52 (9.12.2023). Online unter: https://www.zeit.de/2023/52/kinderbuecher-jugend-weihnachten-geschenk.

NS-Geschichte im Comic. Lebensgeschichten, Erinnerungsorte, Perspektivenwechsel. Hrsg. von Maria Keplinger, Angela Koch, Simone Loistl, Florian Schwanninger. Wien: bahoe books, 2025.

Modan, Rutu: Das Erbe. Aus dem Hebräischen von Gundula Schiffer. Hamburg: Carlsen, 2013.

Mounajed, Réne: Geschichte in Sequenzen. Über den Einsatz von Geschichtscomics im Geschichtsunterricht. Göttingische Diss. Frankfurt a. M. [u. a.]: Peter Lang, 2009.

Pandel, Hans-Jürgen: Comicliteratur und Geschichte. Gezeichnete Narrativität, gedeutete Geschichte und die Ästhetik des Geschichtsbewußtseins. In: Geschichte lernen 37 (1994). S. 18-26.

Spiegelman, Art: Maus. Die Geschichte eines Überlebenden [1986]. Aus dem Amerikanischen von Christine Brinck und Josef Joffe. Frankfurt a. M.: Fischer, ¹⁴2022.

- Name: Yelin, Barbara (Autorin)

- Name: Schallié, Charlotte & Korb, Alexander (Hrsg.)

- Name: Yelin, Barbara